奈良筆とは

日本の筆の歴史は奈良から始まる。特に室町時代以降、諸大名の御用筆師として製筆を行い、筆の製造技術が格段に高くなった。その後、奈良筆と筆製造の技術は、日本各地へと伝わっていった。

次のスライドを見る

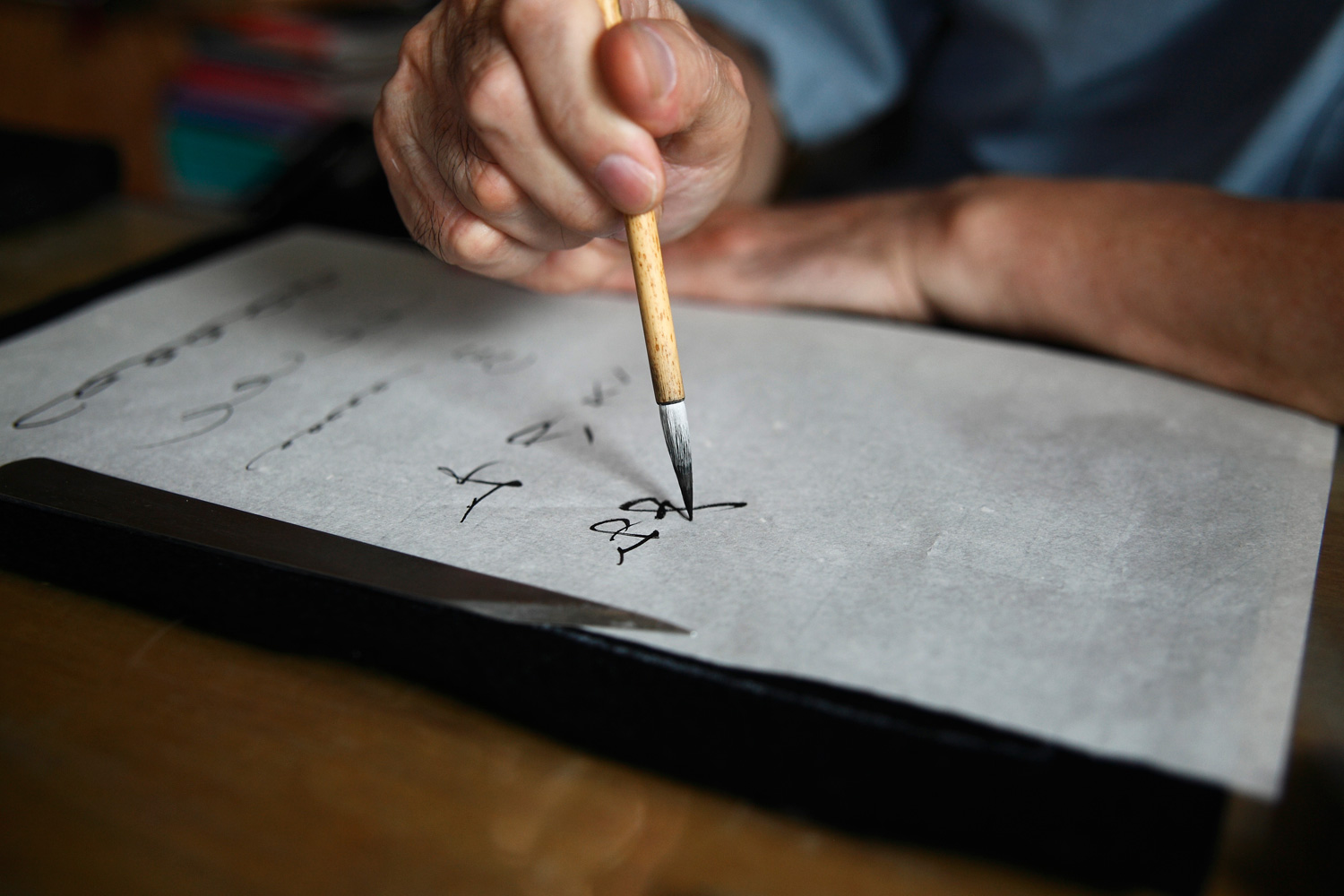

伝統工芸士・鈴木一朗

奈良の市街から少し離れた閑静な住宅街に工房を構える、伝統工芸士・鈴木一朗。

奈良筆づくりの工程は100を超えると言うが、鈴木は筆づくりを1人で行っている。その方がものに思いや気持ち、命を込められるからだ、と。

彼はまず、使う人自身のことや使う人が書きたい「書」などを頭に描く。

これが、奈良筆づくりの最初の工程である。

次のスライドを見る

様々な毛を組み合わせる奈良筆

奈良筆は多くの動物の毛を使う。羊・馬・鹿・狸・兎など。さらに毛を採る季節や産地、手足や腹といった部位など、使用する毛の種類は豊富だ。それらの毛を多い時には十数種類以上組み合わせて、理想の筆に近づける。

次のスライドを見る

筆作りの大事な準備

毛の質に気を配らなければ、優れた筆を作ることはできない。獣毛はクセだらけで、そのままでは筆にはならないからだ。そのため、くしを入れて曲がった毛や綿毛など不要な毛を取り除く「抜き上げ」、灰で油分を抜いてクセを取り除く「毛もみ」という工程を行う。

次のスライドを見る

毛を選び抜くという仕事

筆作りは、まさに毛の選別が重要。工程を経て、選別に選別を重ねて良質の毛だけを残していく。最初はクセだらけの獣毛が、最終的に1/4ほどの量に。しかし、選びに選び抜かれた毛はどれもが美しい。

次のスライドを見る

筆の命が宿る毛

筆の先端、穂先を「命毛」と呼ぶ。

筆の大事な部分を担う命毛を生み出すために、奈良筆には「切り戻し」という独自の技を使う。これは、同じ種類の毛を幾つかの長さに切って、再び一つにして筆を組立てる技。毛の長さを段々にすることで筆の先が徐々に洗練されていく。

次のスライドを見る

奈良筆独特の技法

複数の毛から良質な毛を選び抜き、切り戻しなどの工程を経て、さらに均質になるように混ぜ合わせられる。毛を水に浸して固め、作る筆の特徴によって配分と寸法を決めて、入念に毛を広げてはまとめる作業を繰り返す「練り混ぜ」。鈴木の手の中で心地良いリズムで、毛が転がり続ける。

次のスライドを見る

化粧を施して上品に

幾つもの工程を経て、組立てられた毛は外側を化粧毛でのり巻きの様に巻く「上毛着せ」。使い手の気分を引立てるために、凛とした美しさを道具に持たせることも仕事のひとつである。

次のスライドを見る

筆の仕事も締めは重要

乾燥した穂の根元を麻糸で縛り、毛筆の尻を焼きゴテで焼き、強く締めることで筆の穂首が出来上がる。その後、筆軸の内部を小刀で削り、穂を接着剤で取り付けて仕上げへ。今までの工程が無駄にならないよう、最後まで細心の注意を払う。

次のスライドを見る

使う人を活かすための筆

筆は高いだけでは値打ちがない。使う人の手に合って初めて、作った筆に価値が生まれる。「いい字とは、使う人の性格や人柄が出ていればいい。そのために使う人の体に合った筆を作る」と、鈴木は言う。「書く」ということはなくならない。奈良筆と職人鈴木は、全ての書く人を支えていく。

職人たちの想い「鈴木 一朗の想い」を読む