紀州漆器とは

和歌山は室町の頃より漆器が作られて来た三大産地の一つ。

熊野地方の豊富な木材に支えられ、紀州漆器は脈々と受継がれて来た。上塗りの朱の漆が擦れて下地の黒漆が浮き上がる「根来塗(ねごろぬり)」など、数多くの変り塗が考案されてきた土地である。

次のスライドを見る

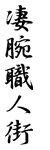

伝統工芸士・林 克彦

和歌山県海南市は紀州漆器の産地の中心地。そこに伝統工芸士・林 克彦は工房を構える。林は京都で修行した蒔絵の技術を活かし、紀州漆器を製作。同時に紀州漆器の新たな形も模索し続ける。

次のスライドを見る

布を着る木地

紀州漆器づくりは、木地に「寒冷紗」と呼ばれる布を漆で貼付ける布着せから始まる。布着せにより漆器の角の部分を強くさせ、壊れにくくする大事な工程の一つだ。

次のスライドを見る

紀州漆器を美肌に

滑らかで美しい肌を持つ漆器を目指すために、砥粉を混ぜた漆をへらで塗る。漆器の良さを左右する下地づくり。丁寧にへらで塗り、美しい漆器へと仕上げていく。

次のスライドを見る

漆器の表情を活かす塗り

下地づくりを終えると、次は塗りの工程へ。下塗りと上塗りを繰り返し、乾燥させて紀州漆器へと仕上げる。紀州漆器の塗りは、輪島塗のように磨き上げて仕上げるのではなく、木地の面白さをそのまま漆器に活かすのが特徴である。

次のスライドを見る

漆器の可能性を追求

林は今まで使っていた素材ではなく、ひょうたんやみかんの皮など地元・和歌山で育つ素材に注目した。ひょうたんやみかんなどを使い、今までの紀州漆器の表情とはひと味違う漆器づくりに挑戦する。

次のスライドを見る

ひょうたんから器

漆の特性を把握していれば、後は自分の工夫で様々な面白い素材を漆器に活かすことができると林は語る。そして、ひょうたんを使った酒器は、林の試行錯誤から生まれた賜物である。

次のスライドを見る

新たな紀州漆器の形

「瓢箪の器も伝統の形やと思う」と語る林。

今後は和歌山の風土で育つひょうたんやみかんなどの素材にスポットライトを当て、紀州漆器の新たな伝統へ挑戦する。

「林 克彦の想い」を読む